健康学院|植树节: 人与树之间的生命史诗

上传时间:2021-03-12 浏览数:0 人次

树长,人亡,物是人非,归有光将思念寄寓一颗枇杷树。我国自古便有在清明节种树的传统,古书《岁时百问》中有言:“万物生长此时,皆清洁而明净。”

1915年7月,北洋政府下令以每年清明节为植树节,倡导政府机关、学校参加植树活动,中国最早期的植树节正是设在万物复苏的清明节。

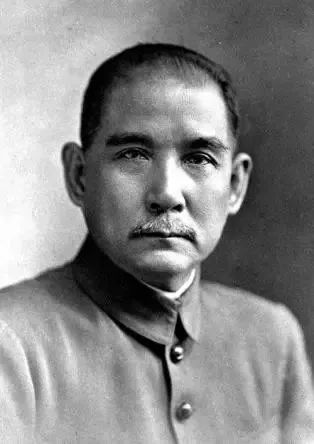

孙中山先生是中国近代史上最早意识到森林的重要意义并提倡植树造林的人。早在1893年的《上李鸿章书》中他便指出“中国欲强,急兴农学,讲究树艺”,更在广州演讲“三民主义”时再次指出:“防止水灾与旱灾的根本方法,都是要造森林,要造全国大规模的森林。”之前设立于与清明节同一天的植树节,其实最初也是由孙先生向北洋政府建议的,孙先生任临时大总统时立即颁布了我国近代史上第一部《森林法》。在当时,植树不仅是为防治中国长期遭受的洪涝灾害,摆脱使民众摆脱贫困的一种途径。

1928年,为纪念孙中山先生逝世三周年,国民政府举行了植树仪式,并将其逝世的那天,即3月12日定为植树节。1979年,在邓小平的提议下,第五届全国人大常委会第六次会议决定将每年3月12日设置为我国的植树节,鼓励全国各族人民植树造林,造福于子孙后代。

1987年,世界环境与发展委员会出版《我们共同的未来》报告,将可持续发展定义为“既能满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。”自此,代际公平的理念成为可持续发展战略的重要原则。人们在消耗环境资源的同时,还需要保证子孙后代生存与发展的权利。

传统礼教的主导,防治自然灾害的希望,满足经济持续发展需要,互联网思维的融入,植树造林不断地融入人类历史中的不同时代特色,始终伴随着的则是人们对于生的希望。

祈福来年的生活如树苗般茁壮成长,希望防洪减灾,希望改变日渐恶化的环境,希望脱贫致富,这些理想都与人类不断追求生存与发展的天性一致,让生命变得更加美好。树,根发于泥土之中,生枝于天地之间,不断地向着天空发展,一年四季,冬去春来,或许几代王朝早已不在,但是当年的老树仍新发嫩芽。人就像一棵树,相信着生命的永恒。

- 上一篇: 健康学院|二月二日龙抬头,万物复苏雨似油

- 下一篇: 健康学院|三月,致敬最美的你